木内先生による鉄骨造に関するショートレクチュア。

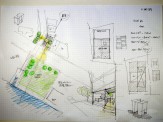

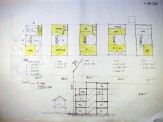

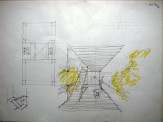

建ぺい率の厳しい敷地Bを例にしてボリュームなどスタディをしてみました。まだスタディの途中で案としてまとまっていませんがスタディの過程として1例を紹介します。また、ボリューム検討のために5階建てを前提にスタディしています。(用途地域:第2種住居地域、建ぺい率:60%、容積率:200%)

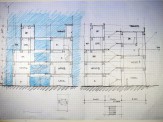

・ここでは建築面積を建ぺい率60%の約120㎡(8m×15m)から始め、容積オーバーするボリューム分を、床面積に算入されない中庭やテラスなど外部空間や吹抜け空間に置き換えてスタディしています。

・1階は向いに位置する公園の東屋的存在となることを期待してカフェを計画し、2階に夫の設計事務所、3-5階に海や花火の見える住宅を計画。これらコンプレックスしたプログラムが中庭でゆるやかに繋がることを目指してスタディを始めました。家族構成は夫婦+子供2人の設定です。

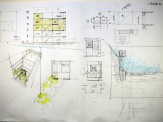

・必要となる階段やエレヴェータの大きさを資料集成などで調べ、レイアウトをスタディしています。

・1階のカフェは、オープンカフェとして中庭を活用し、また西側道路の並木も風景として中庭へ取り込むように壁などを設けないようにスタディしてみます。2階の設計事務所へは中庭からからアプローチするようにスタディ。

・1スパン×3スパンのRCのラーメン構造を選び、断面のスタディでは各階へのアクセスを容易にするために半階ずらしてさらにスタディしています。

・P・S(パイプスペース)の位置をエレヴェータの近くに考えていましたが今一度検討が必要です。

・ここでは、コの字型プランでは移動距離も長く問題も多いので、ロの字型へ変更して、フロアを回りながら上下階を繋ぐ空間構成にするためのスタディを始めています。ここで鉄骨造への変更も検討中。

・撮った敷地の写真をプリントアウトし、その上からトレーシングペーパーでボリュームや外観のスタディをすると周辺環境との関係を容易に確認できます。

なんとなく頭の中でイメージしていたものを実際にスタディしてみることで問題点なども明確になり、より具体的に検討することができます。スタディを積み重ねてゆく中で幾度となく案は変更されていきますが、こうした積み重ねが説得力を持った魅力ある案へつながるのではないでしょうか。課題2の提出日が迫っています。スケジュールを上手にマネージメントし、魅力ある設計と製図になるよう願っています。

敷地A:近隣商業地域、建蔽率80%/容積率300%

敷地B:第2種住居地域、建蔽率60%/容積率200%

[110630加筆] これら用途地域など都市計画情報は、横浜市の行政地図情報提供システムより確認することができます。「i-マッピー」へアクセスし、利用にあたっての注意事項に同意(画面下部)したのち、当該敷地を検索します。

エスキスチェック後、幾つかの案をピックアップし、スタッフからアドヴァイスが行われました。

・建物は、制約の何もない所に単体で建てるわけではなく、方位、隣接建物の視線など関係のあり方や海の見える風景の取り込み方など敷地との関係の中で建物の配置計画やプランニングをしていく必要がある。

study model 01

・イメージモデルとして各階の大まかな構成を捉えることができるわかりやすい模型。

study model 02

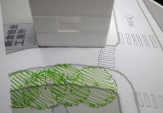

・敷地Bを選択。

・計画する建物単体だけを作るのではなく、敷地周辺の建物や樹木などを作ることで、敷地の状況がとてもよくわかる模型になっている。

・計画する建物が敷地に対してどのように対処しているのか、また、対処を必要とする箇所を検討する上で有効なスタディモデルの作り方である。

study model 03

・各階輪切り状のフロアを前提にスタディしていくのではなく、断面計画をしていく中で全体ヴォリュームをスタディしているよい案。

・海側に配した+αのプログラム(ライブハウス)の大きなボリュームと住居との関係をスキップフロアで構成している。

study model 04

・コンセプトが明快にわかる模型で、グルグルと周りながら各フロアへスキップしていく案だが、より周辺環境との関係を検討していくことでコンセプトが積極的な場所に対する提案になるのではないだろうか。

study model 05

・近隣を含めた敷地図を用いて周辺の状況を意識しながらスタディしている案。

・ヴォリュームを間違えてしまってはいるものの、道路の向かいにある大きな桜並木を積極的に建物の計画に取り入れるなど、ここにしかない設計をしようとしている。

課題2における階段やエレヴェーターの考え方について