次回の図面(設計図書)の提出に向けて

図面の提出は次週6/3。案は模型と整合させる必要は無く、図面優先とするので、必要と思われる改善はどんどん行い、ブラッシュアップすること。

提出図面の詳細は、5/13に行われた関先生のアナウンスを参照のこと。

また、提出物の内容は必要最低限のもので、コンセプトシート他を加えるなど、積極的なプレゼンテーションを期待しています。

5/13に行われた関先生のアナウンス。

エスキスチェック04 / Esquisse Check 04

・配置、平面、立面、断面、矩計など各図面の役割と目的を意識して製図の作法を知る。

・尺やメートルなどのモデュールを意識し、基準線を整理する。

・通し柱や耐力壁など構造体を確認して、上下階の間取りなど、整合を計る。

・6/3の最終提出へ向けてスケジュールを管理する。

習得することはたくさんあり、混乱するかもしれない。

しかし、小形先生のレクチュアでもあったように、一つの住宅が出来上がるまでには、実に多くの複雑で難解な問題を解決していかねばならない。スタディし、思考を積み重ねてゆく過程で幾度となく案は変更されて設計は進んでいくが、こうした積み重ねが、説得力を持った魅力ある住宅へつながるのではないだろうか。

[ もっと写真を見る ]

作品のピックアップと構造に関するアドヴァイス。

モデュールについて。

製図の基本的事項について。

敷地と方位の関係においては、

前回行われた大塚先生による「環境・設備に関するレクチュア #L04」を参照のこと。

06/03、第1課題、最終提出物の確認。

次週提出HW05の説明。

エスキスチェック1 / Esquisse Check 1

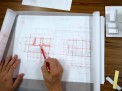

配置計画と平面計画などの1回目のエスキスチェックが行われ、コンセプトを持つことによる建築の形や空間構成の明確化、方位についての考察、時間による光の当たり方や諸室の配置など各スタッフからアドヴァイスがされ、エスキスの方法についても具体的アドバスがされた。また、エスキスにはトレーシングペーパーを使い、各階を重ねてスタディすると柱の位置など検討しやすい。